診療内容

耳の疾患

こんな症状・お悩みはありませんか?

- 耳が聞こえにくい

- 耳鳴り

- 耳あか

- 耳が痛い

- 耳がかゆい

- 耳から分泌物が出る(耳だれ)

- 耳の中にできものができた

- 耳に何か入った

- など

中耳炎

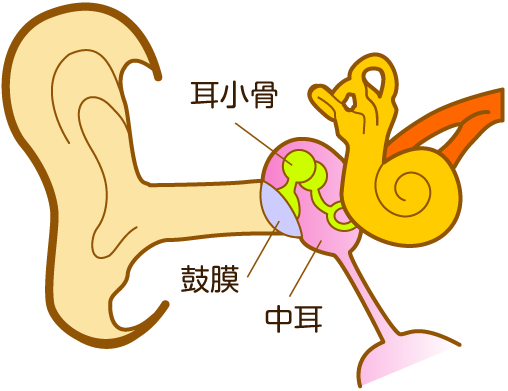

中耳炎は、鼓膜の奥にあり鼓室と耳小骨から構成される中耳で炎症を起こす病気です。中耳炎には以下の種類があり、それぞれの中耳炎に対して、適切な診断と治療を行うことが大切です。

- 細菌感染が原因である「急性中耳炎」

- 中耳に滲出液が貯まる「滲出性中耳炎」

- 慢性的に細菌感染を繰り返す「慢性中耳炎」

- 鼓膜の一部が中耳側へと陥凹し、その凹んだポケットのなかに耳垢が堆積して

周囲の骨を溶かして拡大していく「真珠腫性中耳炎」など

中耳炎の診断には、耳鏡や顕微鏡での鼓膜や中耳の観察に加えて、聴力検査や鼓膜の動きから中耳の状態を調べるティンパノメトリー検査などを行います。またCT検査や中耳ファイバー検査を行うことがあります。耳だれがある場合は細菌培養検査を行います。

急性中耳炎

風邪などの上気道炎によって鼻症状が悪化していると、細菌などが耳管を介して鼻腔から中耳にと侵入し、中耳内で炎症を生じます。

小児の耳管は発育途上にあり、大人と比べて短く角度がなだらかなため、病原体が鼻から中耳へと侵入しやすく、小児は急性中耳炎を生じやすい特徴があります。

風邪症状に続く形で、発熱や耳の痛み、聞こえにくさなどの症状が出現します。小児は耳に異常があることを周囲にうまく伝えられないため、中耳炎になっているかわかりにくいですが、長く続く発熱や機嫌が悪い、耳を気にするしぐさを認める場合には中耳炎の可能性があるため、耳鼻咽喉科への受診が勧められます。

急性中耳炎の治療

小児に対しては【小児急性中耳炎診療ガイドライン】に従って治療を行います。軽症例では解熱鎮痛剤などでの対症療法で経過を観察します。細菌感染を伴う中等症以上では抗生物質を投与します。重症例では鼓膜切開術を行い、鼓膜を切って膿を出してあげる場合があります。また原因となっている鼻やのどの症状を改善することも重要であり、症状改善のための投薬に加え、鼻汁の吸引などの鼻処置や超音波ネブライザーなどの処置を行います。

滲出性中耳炎

滲出性中耳炎は、中耳に浸出液がたまる中耳炎で、痛みや腫れなどを起こすことはほとんどなく、聞こえにくさや耳閉感などの聞こえの症状が主な症状となります。中耳には鼻腔につながる耳管があり、この耳管の機能が低下して中耳内に滲出液が貯留して発症します。小児は耳管が大人より短く角度がなだらかで、機能も未熟なため滲出性中耳炎になりやすく、急性中耳炎から滲出性中耳炎に移行する症例も多くみられます。また小児の場合はアデノイド肥大が耳管閉塞の原因となる場合もあります。滲出性中耳炎を長期間放置すると、子供の言葉の発達に影響が出る場合や、癒着性中耳炎や真珠腫性中耳炎へ移行する場合があります。

滲出性中耳炎の治療

耳管機能低下の原因となっている鼻水や鼻づまりなどの鼻症状を改善することが重要であり、症状改善のための投薬に加え、鼻汁の吸引などの鼻処置や超音波ネブライザーなどの処置を行います。治療を続けても改善が得られない場合には鼓膜切開術や鼓膜換気チューブ留置術をおすすめすることがあります。

慢性中耳炎

中耳の鼓膜や骨に慢性的な炎症を生じるため、耳だれが持続してしまう状態です。

多くは鼓膜穿孔を伴うため、難聴をきたします。

慢性中耳炎の治療

急激に耳だれが悪化した場合には、抗生物質の点耳や耳内の吸引や洗浄など局所処置により消炎を図ります。耳だれはいったん落ち着いてもしばらくすると再燃してしまうことや鼓膜穿孔による難聴をきたすため、炎症が落ち着いている時に手術での鼓膜閉鎖を提案させていただくことがあります。手術を希望される場合は対応可能な総合病院へ紹介いたします。

真珠腫性中耳炎

真珠腫性中耳炎は鼓膜の一部が中耳腔側へ陥凹し、そこに耳垢が堆積して塊になって徐々に大きくなり、それが周囲の骨など様々な組織を破壊する中耳炎です。耳垢の塊が一見すると真珠のように見えることから真珠腫性中耳炎という名称がつけられました。真珠腫が小さい段階では自覚症状はほとんどありませんが、真珠腫に感染が起こると耳の痛みや耳だれを生じます。真珠腫が増大して耳小骨が破壊されると難聴を生じます。さらに内耳にまで真珠腫が進展すると、難聴の悪化や耳鳴り、めまい(三半規管へ進展)、顔面神経麻痺(顔面神経を圧迫)を生じることがあります。頭蓋骨を破壊して頭蓋骨内に炎症が波及すると髄膜炎や脳炎などの深刻な病気を合併する場合があります。

真珠腫性中耳炎の治療

真珠腫の除去および鼓膜や耳小骨の修復のために手術が必要です。真珠腫は小さなものでも取り残しがあると再発する可能性があるため、手術では全ての真珠腫を完全に取り除く必要があります。そのため、手術を2回に分けて行う医療機関もあります。手術が必要と判断した場合は、耳手術の経験の豊富な病院へ紹介いたします。

外耳炎

耳の穴から鼓膜に至るまでを外耳道といい、外耳炎は外耳道に何らかの原因で生じた傷から細菌などが感染して炎症が起こる病気です。頻回の耳掃除が原因となることもあります。主な症状は耳のかゆみや耳の痛み、耳だれですが、炎症が悪化して外耳道が腫れると、難聴や耳が詰まった感じがする耳閉感を伴うことがあります。

外耳炎の治療

耳の清掃処置に加えて、抗生物質やステロイドの点耳や軟膏塗布を行います。必要に応じて鎮痛薬や抗生物質の内服薬を処方します。また、外耳炎の治療では必要以上に耳を触らないようにすることが大切です。

耳垢栓塞

外耳道からの分泌物やほこり、古くなって剥がれ落ちた外耳道上皮などが混在して耳垢(耳あか)になります。外耳道には自浄作用があるため耳垢は自然と耳の外に排出されますが、耳掃除をして耳垢を奥まで押し込んでしまったり、耳垢が大量に蓄積したりすると、外耳道の狭窄・閉鎖をきたし、耳垢塞栓(耳垢が詰まった状態)になり、難聴や耳閉感を生じます。

耳垢栓塞の治療

詰まっている耳垢を丁寧に除去します。耳垢が硬く詰まっている場合は、耳垢を軟らかくする点耳薬(耳垢水)を用います。

一度の診察で除去が困難な場合は、耳垢水を自宅で数日間点耳して耳垢を軟らかくしていただいた状態で耳垢除去を行います。

耳垢がたまりやすい方や気になる方は、耳掃除だけでも遠慮なく受診ください。

難 聴

何らかの原因で耳の聞こえが悪くなった状態を「難聴」といいます。難聴は様々な要因で起こり得るため、聴力検査やティンパノメトリー検査、CT検査などを行い、何が原因となっている難聴なのかを診断することが大切です。

難聴には種類があり、鼓膜に穴があったり耳小骨が欠損したりして、音の振動がうまく内耳まで伝わらないことで生じる「伝音難聴」、内耳が障害され音の振動を電気信号に変換できないことで生じる難聴や、聴神経がうまく電気信号を伝達できないことで生じる「感音難聴」があります。伝音難聴の代表的な疾患は、鼓膜穿孔や中耳炎、耳垢塞栓などがあります。

感音難聴の代表的な疾患としては、突発性難聴、メニエール病、加齢性難聴、騒音性難聴、聴神経腫瘍などがあります。

難聴の治療

突発性難聴などの突然の難聴に対しては、ビタミン剤や循環改善剤の内服を行います。症状が悪化している場合にはステロイド薬の内服を行います。状況によってはステロイド薬の点滴を行う場合もあります。ステロイド薬を使用する場合には、糖尿病やB型肝炎などの病気を悪化させるリスクがあるため、血液検査でこれらの病気の状態を調べる必要があります。病気の状態によっては総合病院への紹介を行います。突然の難聴はなるべく早期に治療を開始することが大切です。

年齢とともに徐々に進行する難聴や以前からの難聴に対しては、内服薬での改善は見込めないことがほとんどです。普段の会話や日常生活でお困りの場合には、補聴器を装用することで生活を改善することが期待されます。当院では、補聴器外来を行っておりますので、聞こえにお困りの場合はぜひご相談下さい。